隨著市場需求的不斷變化,以及行業競爭的日趨激烈,越來越多的設計企業面臨轉型的問題,尤其是對一些大型的設計企業,其中有不少都已經走在了轉型發展的路上,而在這條路上,企業的組織結構如何變化以適應企業的轉型,成為了越來越多設計企業所要面臨的一大問題。

1

在轉型過程中,很多設計企業都將“向產業鏈上下延伸,轉型成為工程公司”作為目標,而對于各生產經營部門都向著事業部的模式轉型,而在此轉變的過程中,筆者發現有很多企業都采用“一刀切”的方式,即將原有的生產經營部門直接按照事業部的方式進行調整,同時對人員進行相應調配,而據筆者觀察,在經過這樣的調整之后,往往在后續的運行過程中出現如業務量起伏、員工忙閑不均、資源利用率低等問題,造成各事業部的運行效果不一,影響了企業的持續發展。對于企業中發展比較成熟、市場也相對穩定的生產經營單位,一般運行的效果較好,而對于一些新興業務,或是市場不穩定的業務,則效果不一,但大多波動性較大,很難形成持續穩定的發展。

2

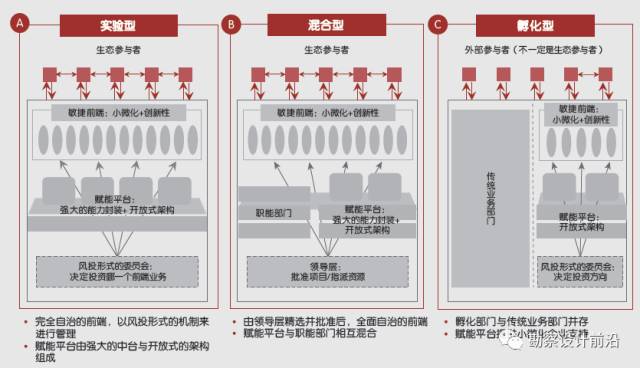

其實,類似的轉型問題在制造業等行業中早已出現,而相對于設計企業“可變可不變”的處境,這些行業都已經到了“必須要變”的關鍵時間了,它們在嘗試新的企業組織形式,來應對市場需求的不斷變化,其中提出的一種觀點便是“平臺化組織”這一概念,根據波士頓咨詢的研究,平臺化企業組織具備四大重要特征:大量自主小前端、大規模支撐平臺、多元生態體系和自下而上的創業精神。在不同的市場環境中,企業進行嘗試的成本和所帶來的價值都各不相同,對應形成的組織結構形式也會有所不同:

在創新成本較低且通過嘗試能大幅度提升業務價值的環境中,組織結構將逐漸形成實驗型的平臺化組織;

如果嘗試成本較高的環境中,實驗型組織會轉變為混合型平臺化組織;

而如果嘗試只帶來部分增量價值,實驗型組織就會轉變為孵化型平臺化組織

資料來源:波士頓咨詢

3

以上三種模式,筆者覺得,對于設計企業來說,由于傳統業務一般還都具有一定的發展價值,對于處于“可轉可不轉”處境下的設計企業來說還具不可或缺的作用,孵化型模式在現階段來說可能更適用于大多數設計企業的轉型。

具體來說,對于設計企業原有傳統業務,不管是在人員、技術、市場等方面都有一定的積累和資源,業務量在企業整體中占據較大部分,對企業有著舉足輕重的作用,對于這類部門,一是可以保持原有運行模式不變,二是可以配齊相關能力,使之成為一個具有獨立運作能力的完整事業部,這兩種方法都可以保證這部分業務在企業轉型的過程中不受較大影響,保證企業的基本生存;而對于部分企業培育的業務,即一些著眼于將來的業務,不管是在設計行業中一些新興的細分行業,還是企業去涉足一些行業上下游的行業,亦或企業嘗試完全和原有設計主業不相關的行業,這類業務在培育的過程中,筆者認為以“平臺化組織”的方式進行運行較為合適,即企業總部以平臺的形式,根據培育業務的重要性、發展情況等因素,在人、財、物方面進行統一調配,而在前端,給予較多的權限,使之以較為靈活的方式應對市場需求。當培育業務發展到一定程度的情況下,即可轉為公司的主營業務之一,采取類似于傳統業務的模式,而如果培育業務發展不佳,則可以及時止損,迅速調配資源進行其他培育業務。

總的來說,對于企業轉型過程中的組織調整,不是一天兩天的事情,“一刀切”這樣的模式,一方面風險相對較大,另一方面對于市場變化如此之快的今天,“掉頭”的成本太高。所以筆者認為,在轉型的過程中,循序漸進,不斷完善,在調整的過程中尋找適合的模式,在生存的基礎上尋找新的“生活”,才能保證企業順利地完成轉型。

本文由微信公眾號【勘察設計前沿】原創。

作者丨曹佳毅,來自上海攀成德企業管理顧問有限公司